Disintegration of Persistance

of Memory, Salvador Dali,, 1952-1954

Nächtlicher Anflug auf Kuala Lumpur

Skyline

Petronas Towers Kuala Lumpur

Wenn man viel mit dem Flugzeug unterwegs ist, beginnt das Bild, das wir von unserer Erde haben, sich zu verformen und zu verzerren - Dalís schmelzende Uhren sind gar nichts dagegen.

Wenn man viel mit dem Flugzeug unterwegs ist, beginnt das Bild, das wir von unserer Erde haben, sich zu verformen und zu verzerren - Dalís schmelzende Uhren sind gar nichts dagegen.

Haben Sie sich schon einmal in den USA nach dem Weg zum nächsten Supermarkt erkundigt? Vorsicht: Sollten Sie ohne Auto unterwegs sein, dann hinterfragen Sie unbedingt die Entfernungs- und vor allem Zeitangaben. Selbst wenn Sie mit Wanderschuhen und Rucksack ausgerüstet sind: Die Chance ist groß, dass der ortskundige Auskunftgeber annimmt, Sie hätten Ihr Fahrzeug nur an der nächsten Ecke geparkt, und die versprochenen fünfzehn Minuten geradeaus stellen sich als Marsch von acht Kilometern heraus.

Irgendwie ist es ja auch sinnvoll, dass wir das virtuelle Bild der Welt, dass wir uns machen und im Kopf mit uns herumtragen, an praktischen Erfordernissen ausrichten. Die benötigte Zeit zu einem Ort sagt unter Umständen viel mehr aus als eine abstrakte Kilometerentfernung, deren Bewältigung auf einer vierspurigen Autobahn oder einer unbefestigten Gebirgsstraße unterschiedlich lang in Anspruch nehmen kann.

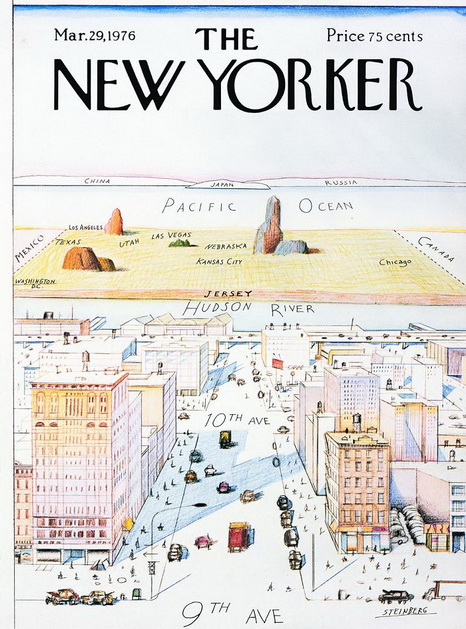

Das Ergebnis ist, dass wir in unserem Kopf eine eigene Karte entwickeln, die erhebliche Verzerrungen gegenüber der realen Geographie aufweist und mit messbaren Distanzen nicht in Einklang steht. Und da wir ja nicht überall selbst hinfahren, fließt in dieses Bild noch eine Fülle von Informationen ein, die auf den Erfahrungen, den Urteilen, den Vorurteilen und manchmal auch den Interessen Anderer beruhen.

Karikaturisten haben diesen Effekt schon vor langer Zeit entdeckt, die Geographen und Kognitionswissenschaftler etwas später. Sie waren es dann, die für dieses Phänomen den Begriff Mental Maps prägten: Karten im Kopf, oder besser, Karten des Geistes.

Am deutlichsten habe ich verstanden, was damit gemeint ist, als aufgrund unseres damaligen Streckennetzes monatlich zwei Flüge nach Australien meinen Dienstplan ausfüllten. Mit jeder Landung in Sydney oder Melbourne verkürzte sich scheinbar die Entfernung, und was zuvor noch im Kopf mit dem Begriff Ende der Welt etikettiert war, wurde zum im Wochenrhythmus angesteuerten Aufenthaltsort.

Eine Zeit lang dann flog ich bis zu fünfmal im Monat die Strecke Wien - Kuala Lumpur und nach einem Dreivierteltag Aufenthalt auf gleicher Route wieder zurück. Da die Abflugzeiten so lagen, dass vor allem im Winterhalbjahr nur drei oder vier Stunden des Fluges von Tageslicht erhellt waren, blieben auch die überquerten Länder und Landschaften im Dunkel: Persien, Indien, der Golf von Bengalen, die Küste Sumatras - ganz abgesehen von den Menschen dort und ihren Lebensumständen. Nur abstrakte Punkte auf der Route, angedeutete Konturen auf der Streckenkarte.

Kann mir jemand verdenken, dass das Bewusstsein dafür, auf einem anderen Kontinent zu sein, dabei fast verloren ging? Die Hauptstadt Malaysias, in ihrem Zentrum ohnehin weitgehend globalisiert, in direkter Nachbarschaft zu Wien. Oder entspricht diese Sicht der Dinge auf gewisse Weise vielleicht sogar der Wirklichkeit? Ist eine Entfernung nur deshalb groß, weil man sie selten zurücklegt? Und ist angesichts der Herausforderungen der Zukunft vielleicht gerade die Erkenntnis lebenswichtig, dass nichts auf unserem Planeten weit genug entfernt ist, um uns nichts anzugehen? Was sollte uns das sagen?

Vielleicht zumindest, dass wir eben immer nur ein Modell der Welt mit uns herumtragen. Jeder sein eigenes. Vielleicht, dass, wenn schon unsere Wahrnehmung einer so einfach messbaren Sache wie der geographischen Distanzen derart variabel ist, wir noch viel stärkere Verzerrungen bei der Einschätzung so ziemlich aller anderen Dinge annehmen können. Wahrscheinlich auch, dass wir den Wahrnehmungen Anderer, die auf unterschiedlichen Fortbewegungsarten, Geschwindigkeiten und Erfahrungen beruhen, Respekt entgegenbringen sollten. Und ganz sicher, dass wir unserem eigenen Urteil mit einem gewissen Misstrauen begegnen und dem Drang, alles gleich zu bewerten, gelegentlich widerstehen sollten.